金環日食、金星の太陽面通過と太陽の話題が続いた。金環日食はピンホール投影法で観察することができた。

金環日食、金星の太陽面通過と太陽の話題が続いた。金環日食はピンホール投影法で観察することができた。

金星の通過は、遮光グラスで観察を試みるも、それらしい影を認めただけで、そうと確信することができなかった。

あとふた月もすれば、四捨五入して60代、赤いちゃんちゃんこ目指して日々邁進する私の、目が衰えたせいであろうと納得した。それが、6月6日。

その前日、6月5日は二十四節気のひとつ、芒種(ぼうしゅ)。芒(のぎ)のある植物のたねをまくべき時候であるとのこと。「のぎ」のある植物とは、麦、稲のたぐいである。麦なら種まき時にはあたらないが、その種、つまりは麦が実るときにあたる。稲なら、日本では苗代で育てた苗を植える時季にあたるし、直播(じかまき)をする地域ならちょうど今頃にあたるのだろうか。

今日6月10日は入梅。おととい8日に、名古屋地方気象台が東海地方の梅雨入りを発表、その晩から翌朝にかけての雨。こちらはほんとうに「ぴたりとあたる」の観がある。梅雨入りしたとなれば、今朝の晴天は梅雨の晴れ間、すなわち本来の意味での五月晴れである。

よく「暦の上では…ですが」とおっしゃる方が多いが、二十四節気について言えば、実際の季節感によく合うものだと、常々私は感心している。異論もございましょうが、1月下旬の大寒、7月下旬の大暑などは、だれもが納得できるものと思う。よく当たるものだなと思ていたのは、私の知恵の足りない証。二十四節気は占いのように「あたる」のではなく、科学的に「あう」というのが正しいようだ。すべて太陽と地球との位置関係から決まることで、太陽の影響に対して地球が応答しているというような仕組みらしい。

芒種は太陽の黄経が75度になる時、入梅は二十四節気には入らないのだが、同じりくつで、太陽の黄経が80度に達した時と決められている。それならば、太陽と地球が無事でさえあれば、いつも通りに季節は移るりくつである。ただし、昨今は両者の「無事」がどうやら怪しくなってきている。地球の危ういことは言を俟たない。太陽の異変はここ10年くらいの研究の成果であろうか。なんでも、太陽の活動が不活発な時期に入るだろうとの予測だそうである。もっとも、私の目の衰えとは違い、太陽の方は再び活動期が訪れるまでの「一時的な変動」らしい。とは言え、何十億年という長さのなかでの「一時的」であるから、その影響とはどれほどのものだろうか。そのような状況の中での、暦である。3日や4日、いや半月やそこらずれたからと言って、暦がどうのは無礼千万であろう。…だれも言ってないか。とにかく暦はよくがんばっているといってよかろう。

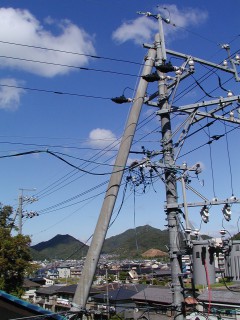

さて、この好天に浮かれる心のひとかたならぬ私だが、定期テスト対策中で、外にはでられなかった。5時に対策が終わって、せめて明るいうちに帰ってと思いながらこれを書いているのだが、どうやら暮れ方にかかってきた。この欄に載せようと、今朝8時半ごろ撮った写真があるので御覧いただきたい。

さて、この好天に浮かれる心のひとかたならぬ私だが、定期テスト対策中で、外にはでられなかった。5時に対策が終わって、せめて明るいうちに帰ってと思いながらこれを書いているのだが、どうやら暮れ方にかかってきた。この欄に載せようと、今朝8時半ごろ撮った写真があるので御覧いただきたい。